うだつが上がる町並み

2012年05月24日

先日の日食。皆さんはごらんになりましたか?

私も寝起きの子供と部屋からピンホールカメラ方式でTVと一緒に見ておりました。

ほどよい天気でよくごらんになれたのではと思います。

次回は専用めがねを・・と思ったらもう見れそうにないですね。。。

さて、日帰りで徳島へバス旅行に行ってきました。

まずは鳴門の渦潮見学。

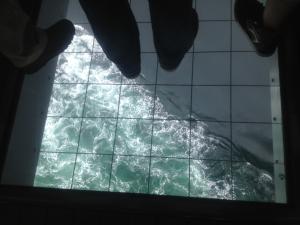

まずは鳴門の渦潮見学。 海上45mの遊歩道を歩くのですが・・・。

海上45mの遊歩道を歩くのですが・・・。

私、実は2階のベランダも怖い高所恐怖症。

見えるのですよ!下が。

ところどころ床がガラスになっていて、下の海の状態が観察出来るようになっているのです。 また、横も開いていてよく見える!

一人ではとても歩けませんでした。

(もっと近づけばよく見えるのですが・・ )

)

ここはその昔吉野川に面し阿波藍商を中心として栄えた商人の町で、塗籠め壁の家が連なり、 「うだつ」が上がる家が多くありました。

「うだつ」・・これです。

江戸時代に大火 があり、防火の目的で富裕な家は妻壁の横にこの袖壁を張り出してつくったそうです。 なので、ことわざの「うだつが上がらぬ」という言葉があります。 新しいものはこのように上に隙間がないのですが、古いものは隙間があって、熱風が抜けるようになっているそうです。

があり、防火の目的で富裕な家は妻壁の横にこの袖壁を張り出してつくったそうです。 なので、ことわざの「うだつが上がらぬ」という言葉があります。 新しいものはこのように上に隙間がないのですが、古いものは隙間があって、熱風が抜けるようになっているそうです。

最初はうだつがなかったそうです。宝永4年築なので。 その後片側だけに作られたそうです。 2階が低いでしょ? 士農工商・・覚えてます?・・で、商人は身分が低いとされたため、2階建てはできないのですが、 屋根裏の風通しを良くするためなどで窓が作られているそうです。 時代が進むにつれてこの背が高くなり、お部屋や倉庫になっていきます。

とても豪邸でした。 中に昔の医療施設などいろいろ残っているそうですが、残念ながらこの日は見ることができませんでした。 こちらの立派な玄関はお医者の先生が帰っておられるときだけ開けるそうです。 横に別の玄関があります。

昔の床下換気口?

魔よけの鬼瓦も立派です。 上のしゃちほこの様に曲がってるものは鳥がとまって糞をするのを防ぐためにあの形になっているそうです。 鬼瓦、片側が口を開けていて、片側は閉じているって、初めて教えていただきました。 藍の商家は中がこのようになっていて、ここでは小商いを、大きな商いは奥でしていたそうです。

ところで、あちこちにある軒先の板は何だろうと思っていましたら、暖簾をかけるためのものでした。

当社も今井町という古くからの町並みの中にございますが、こうして他の町並みを見ると、同じような部分と全く違う部分が混在していて、ついつい比べながら楽しんできました。 途中でいただいたお饅頭もおいしかったです。

設計部 南